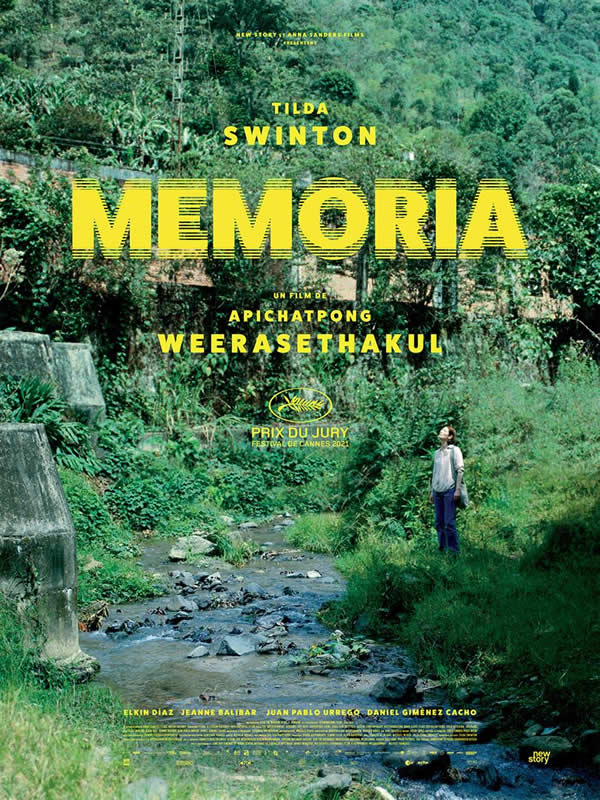

Avec Apichatpong Weerasethakul, on connaît la chanson. C’est chef-d’œuvre sur chef-d’œuvre. Blissfully Yours, Tropical Malady, Oncle Boonmee (Palme d’Or en 2010), Syndromes and a Century, Cemetery of Splendour… C’est là l’œuvre d’un génie. Alors quand pour la première fois celui-ci décide de quitter sa Thaïlande natale direction la Colombie, Tilda Swinton dans ses bagages, toute la sphère cinéma reste sur le qui-vive. 15 juillet 2021, le verdict tombe au Palais des Festivals de Cannes. « Joe » a encore frappé, illuminant le champ de son art comme personne. Il y repart avec le Prix du Jury, petite consolation pour une Palme d’Or pourtant indéniable.

Retour sur Memoria, vertige de cinéma et, sans le moindre doute, film de l’année.

Pour ne pas dire premier marqueur de la décennie.

Une horticultrice écossaise spécialisée dans les orchidées rend visite à sa soeur malade, à Bogota en Colombie. Au cours de son séjour, elle se lie d’amitié avec une archéologue française, en charge du suivi d’un projet de construction, et avec un jeune musicien local. Chaque nuit, elle est dérangée par des détonations de plus en plus fortes qui l’empêchent de dormir… Bang.

Combien de films peuvent acter de devoir être absolument vus en salles pour se révéler ? Quasiment aucun. Par définition, un grand film reste un grand film quel que soit son support de visionnage (en restant raisonnable), la salle n’étant que plus-value relativement accessoire. Et pourtant, malgré une moyenne de 100 toiles par an depuis 5-6 ans, entre nouveautés et patrimoine, Memoria, à lui seul, aura réussi à me faire vaciller sur cette assertion somme toute contestable.

Tout comme le distributeur US du film, Neon, avec son plan unique de never-ending theatrical tour aux États-Unis, je ne pourrais m’imaginer (re)découvrir ce film ailleurs que dans une salle de cinéma. C’est net et précis. Le dispositif d’enfermement, l’hypnose collective, l’idée de rêve et de souvenirs partagés, fragmentés, que l’on se doit ensemble d’unifier, l’omnipotence du son, le silence palpable… Toutes et tous anesthésié·e·s, d’ennui ou de sidération. Tout concorde à ce que les aspects techniques et thématiques de Memoria fusionnent avec son lieu de projection. Et cela n’a finalement rien de très surprenant. Si Weerasethakul est un immense réalisateur (le meilleur en activité ?), son passif d’études en architecture et son activité en tant qu’artiste plasticien parlent pour lui. Salle de cinéma ou centre d’exposition : même combat. Il n’y a qu’à voir cette séquence, fugace mais à propos, où Tilda Swinton arpente une galerie et où certaines œuvres exposées ressemblent étrangement au travail curatorial du cinéaste.

Et en poussant cette approche intermédiale, que dire de la photographie du film comme apparente succession de tableaux ?

Les plans fixes de Memoria, humbles et somptueux, sont, à bien y penser, comme une première tentative de stabilisation de cet environnement fiévreux et inquiétant. Pour le personnage principal d’abord, écossaise catapultée à Bogota, mais aussi pour le réalisateur, également loin de chez lui. Il faudra bien ces cadrages exemplaires pour se rassurer, pour contenir ce chaos urbain et ce « syndrome de la tête qui explose ». Un chaos minimal mais grondant, qui saisit dès l’introduction. Premier bang, tremblement de terre, voitures qui claxonnent à leur bon vouloir (comme un renversement chronologique de la scène finale de Holy Motors chez Leos Carax). Puis, plus tard, un coup de feu où l’on apprend à se jeter par terre, par réflexe, car monnaie courante. Des plantes infectées. La maladie d’une sœur. Un banc qui bloque une porte. Une disparition ? Des lumières qui s’évanouissent. Un trou dans un crâne. La construction assourdissante d’un tunnel. Et puis d’autres bang, encore et encore. Des trous partout. Dans le récit, dehors et dans la tête. Dans le cœur et dans mon âme bientôt. Il n’y a que le génie de Weerasethakul pour encapsuler ce malaise aussi paisiblement et sereinement, à son aise, les scènes s’étirant jusqu’à la lisière du sommeil. Sous nos yeux, entre stupeur et somnolences, vortex et miracle.

Un miracle sous nos yeux, et « sous » nos oreilles. Car c’est par le son que l’on navigue surtout dans Memoria. Ces textures sonores, d’une richesse monstre, auxquelles on nous invite à prêter attention, quitte à s’y pencher, littéralement, comme Jessica tendrait l’oreille près d’un ruisseau. Un son d’une nature luxuriante, reflet de la jungle si chère à Weerasethakul. Un son animal, entre aboiements de chiens et cris de singes-ours, écho aux créatures légendaires d’Oncle Boonmee. Un son musical, nœud de deux séquences éblouissantes, entre table de mixage et groupe de jazz. Un son machinal, chantiers faisant rage et couteau limant les écailles d’un poisson. Un son intérieur évidemment, via ce grand fracas qui terrorise Jessica et qui nous visse sur notre siège. Un son de l’au-delà ? Quoi qu’il en soit, le son humain, lui, est parasitaire ; à croire que ce soit lui le vrai poison qui jalonne le film. La parole y est souvent imprécise, incomprise, maladroite voire nuisible. Elle est respectivement comme un poème lu dans une langue qui n’est pas la sienne, comme un quiproquo sur un homme qui semble n’avoir jamais existé, comme une volonté tombée du ciel de donner son argent à une presque inconnue, comme une proposition de remède fumeux, comme un repas entre ami·e·s des plus insipides. Memoria, c’est de l’ambient incarné. L’humain n’a pas lieu d’intervenir. C’est un éloge du son ex utero comme épicentre cosmogonique.

Il faudra alors attendre le dernier chapitre pour que parole retrouve « sens », sous son prisme interprétatif mais aussi purement directionnel ; une fois quête terminée, une fois antenne et disque dur paramétrés sur la même fréquence : celle du souvenir-zéro. Celle d’une mémoire du monde prête à se (re)configurer à chaque fin de boucle. Vertigineuse idée d’un absolu animique, à laquelle Weerasethakul répond de la plus bouleversante des manières, revenant à l’essence même du Cinéma, faisant de son dernier chef-d’œuvre une resynchronisation intime et primitive du tandem iconique image/son.

Il n’y a alors plus qu’un pas pour dire qu’à ses yeux, et aux miens, Cinéma se fait vecteur de reconnexion à soi comme au monde. Et avec Memoria, on dirait bien que c’est le cas. Pour s’en convaincre, ne reste plus qu’à se laisser porter par la conclusion du film, stratosphérique, preuve encore une fois que Weerasethakul signe bien les plus belles fins de cinéma.

En salles à partir du 17 Novembre 2021.

N.B : Papier basé sur des souvenirs vagues mais vénéneux d’une séance de juillet 2021, l’une des plus puissantes qu’il m’ait été donné d’assister.