Après une représentation remarquée au Centquatre à Paris, c’est au tnba que s’est tenu Au nom du ciel de Yuval Rozman du 21 au 24 janvier 2026. Dernier volet de Quadrilogie de ma Terre, la pièce clôture un cycle dans lequel l’artiste d’origine israélienne interroge les fractures politiques, territoriales et humaines du Proche-Orient.

Chercher l’humain dans l’inhumain : tel est le but que s’est fixé Rozman. Pour ce faire, il choisit un point de vue inhabituel : celui des airs.

Un regard autre : des oiseaux pour interroger l’humain

Cécile Fišera, Gaël Sall, Gaëtan Vourc’h incarnent trois oiseaux – un bulbul, une drara et un martinet noir – survolant le ciel de la Cisjordanie. L’un est originaire du Proche-Orient, l’autre est qualifiée de « colonisatrice », tandis que le dernier n’est que de passage, migrant chaque année vers l’Afrique. Un choix de protagonistes qui installe d’emblée une lecture politique du plateau, s’inscrivant dans le registre de la fable.

Du haut de leur nid, les oiseaux enquêtent sur un fait réel : l’assassinat d’Iyad Al-Hallaq, jeune palestinien autiste de 32 ans par la police israélienne en 2020. En adoptant une forme de distance – géographie, narrative et symbolique – la pièce cherche à « prendre de la hauteur » sur un conflit saturé d’images, de discours et de récits. Est-ce depuis le ciel que l’on peut regarder les événements autrement, avec un recul que le sol refuse ?

Une prise de hauteur au sens littéral

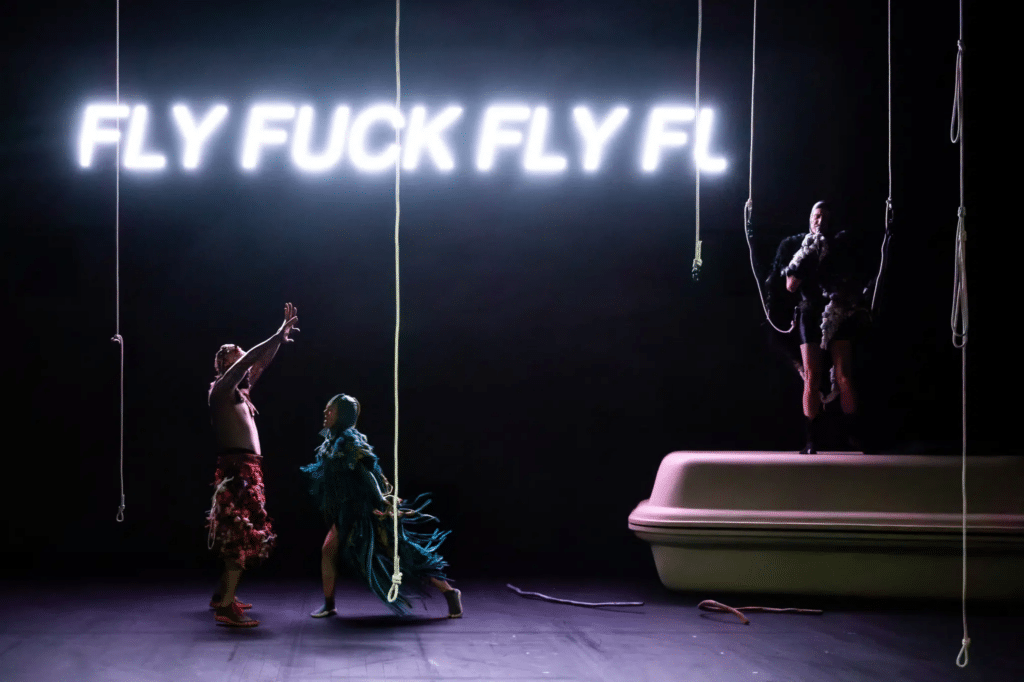

Le plateau devient un espace aérien où cordes, poulies et contrepoids composent un véritable terrain d’exercice acrobatique. Les corps, vêtus des costumes aux couleurs flamboyantes de Julien Andujar, évoluent suspendus, instables, toujours en mouvement, renforçant l’impression d’un monde sans ancrage fixe.

Au nom du ciel mêle les codes de la comédie noire et de la fable contemporaine. Le plurilinguisme, le rythme de parole débridé, les adresses directes au public et l’humour radical construisent une relation frontale avec les spectateur·ices. La pièce ne cherche pas à rassurer : elle bouscule, provoque et parfois déroute. Le travail du son, particulièrement marqué vient renforcer ce déséquilibre permanent. Bruitages, voix amplifiées, ruptures rythmiques participent à une forme de mise en scène qui privilégie l’excès, la saturation et l’instabilité, à l’image de la réalité qu’elle donne à voir.

Entre comédie noire et dénonciation politique

L’un des moments centraux de la pièce repose sur la reconstitution d’un procès, qui se tient dans un lieu aussi trivial qu’absurde : une boîte à kebab. Un décalage qui souligne l’aveuglement d’une justice qui prétend juger sans voir. Les témoignages des soldats se contredisent, les récits sont décousus, et les oiseaux — à la fois narrateurs et commentateurs — soulignent l’absurdité de la situation en s’en moquant.

Cette désinvolture assumée met en lumière les incohérences du discours institutionnel, mais elle divise aussi. À rire de l’absurde, la pièce frôle parfois un déséquilibre entre la gravité du sujet et la légèreté du traitement.

Naviguer du rire au politique, en passant par l’émotion, c’est un défi que s’est donné Au nom du ciel mais non sans tensions. La pièce affirme sa condamnation du gouvernement israélien et de sa politique colonialiste, tout en cherchant à comprendre la mécanique de la violence et de la déshumanisation produite par la guerre. Cependant, cette métaphore tentant de faire émerger de l’espoir au cœur de la catastrophe interroge. La volonté de simplifier par la fable, de rendre le réel visible et supportable par l’humour, peut parfois donner le sentiment d’une désinvolture excessive, au risque d’atténuer la complexité du conflit qu’elle dénonce.

Article écrit par Marine Lhommet